세계 최초 20MW

고강도 레이저 빔

광섬유 전송 기술 개발

세계 최초 20MW

고강도 레이저 빔

광섬유 전송 기술 개발

배경

수십 년 동안 운영되는 PWR(pressured water reactor, 가압수 원자로)의 내부는 PWSCC(primary water stress corrosion cracking, 일차수 응력부식 균열) 문제가 심각합니다. 이를 완화 또는 해결하기 위한 유지보수 기술이 필수적입니다. 대표적인 기술이 LSP(laser shock peening, 레이저 충격 피닝)입니다. LSP는 금속 표면에 고에너지 나노초 펄스 레이저를 조사하여 충격파를 일으키고, 그로 인한 RCS(residual compressive stress, 잔류압축응력)를 남겨 균열 발생을 줄이는 방식입니다.

문제

기존의 LSP는 공기 중에서 1064nm 파장의 고에너지 나노초 펄스 레이저를 금속 표면에 조사하여 RCS를 형성했습니다. 하지만 PWR을 위한 LSP는 수중 50미터에서 532nm 파장의 레이저를 금속 표면에 조사해야 했습니다. 이는 물이 1064nm 파장을 잘 흡수하여 손실이 큰 반면, 532nm는 흡수가 적게 일어나기 때문입니다. 앞서 기술을 구현했던 일본 Mitsubishi와 Toshiba는 532nm 파장의 나노초 펄스 레이저 광원을 수중 50미터에 직접 집어넣는 방식을 사용했습니다. 그러나 레이저 광원은 매우 복잡한 시스템으로, 방사능이 있는 PWR 내부에 들어가면 방사성 오염으로 작동이 불안정해지고, 시스템의 수명이 짧아져 경제성이 떨어지는 문제가 발생합니다.

해결

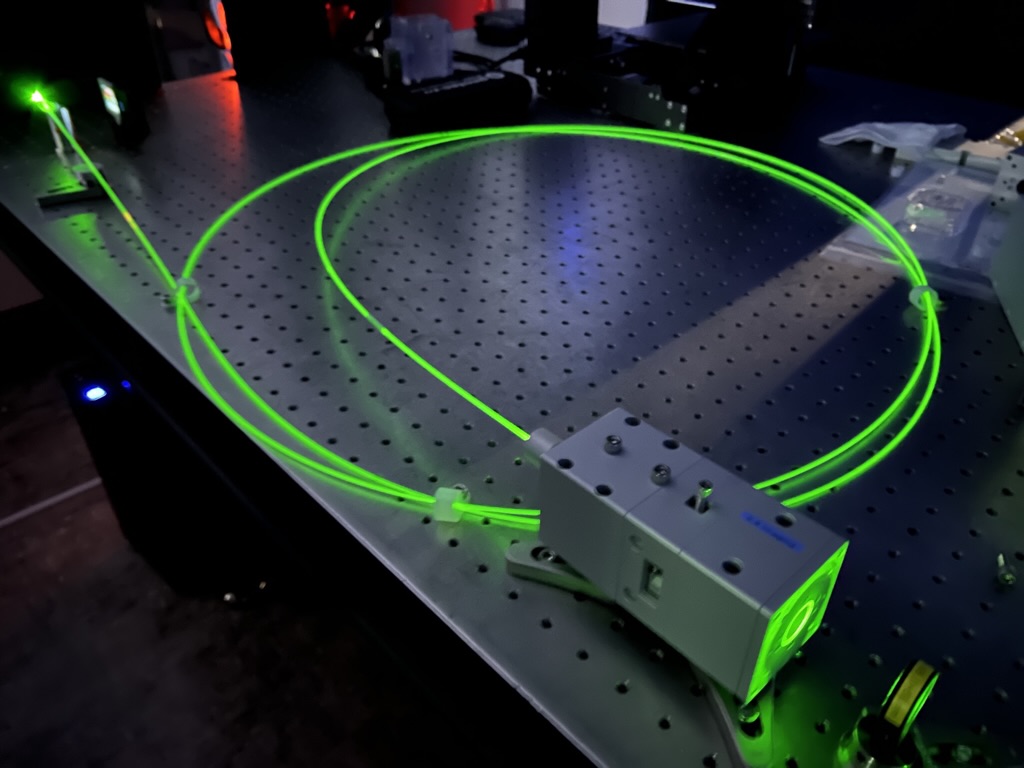

힐랩은 레이저 광원을 방사능 환경 밖에서 운용하고, 고에너지 나노초 펄스 레이저 빔을 광섬유로 장거리 전송하는 방식을 제안했습니다. 이는 시스템을 안정적으로 오랜 기간 사용할 수 있기 때문입니다. 하지만 LSP는 순간적으로 매우 높은 출력의 레이저 빔이 필요하여, 광섬유가 쉽게 손상될 위험이 있습니다. Mitsubishi와 Toshiba가 광섬유 사용을 포기했던 이유도 바로 이러한 내구성의 한계로, 광섬유 손상 없이 전송 가능한 레이저 출력이 제한되기 때문이었습니다. 그러나 힐랩은 광섬유 내부에서 레이저 빔이 균일하게 전달될 경우 광섬유 손상을 억제할 수 있다고 판단했고, 빔 균질기(beam homogenizer)와 간섭 억제기(interference suppressor)를 적용하여 문제를 해결했습니다. 그 결과, 힐랩은 20MW에 달하는 고에너지 나노초 펄스 레이저를 광섬유로 전송하는데 성공했습니다. 이는

지금까지 알려진 범위에서 세계 최고 수준의 순간 출력입니다.

응용

고에너지 나노초 펄스 레이저의 광섬유 전송은 크게 세 가지 장점을 갖습니다. 첫째, 장거리에서도 유연하게 레이저 빔을 전송할 수 있습니다. 둘째, 미러를 사용하지 않아 광 정렬이 간편하고 유지보수가 용이합니다. 셋째, 매우 균질한 빔을 생성할 수 있어 다양한 응용에서 일관된 품질을 제공합니다. 이러한 장점은 LSP 뿐만 아니라 레이저 클리닝 및 레이저 어닐링에도 효과적으로 적용할 수 있습니다. 특히, 대형 구조물을 위한 레이저 클리닝 시스템에서는 긴 전송 거리와 간편한 정렬이 큰 이점을 제공하며, 균질한 레이저 빔은 레이저 어닐링 공정의 품질에 직접적인 영향을 미쳐 중요한 역할을 합니다.